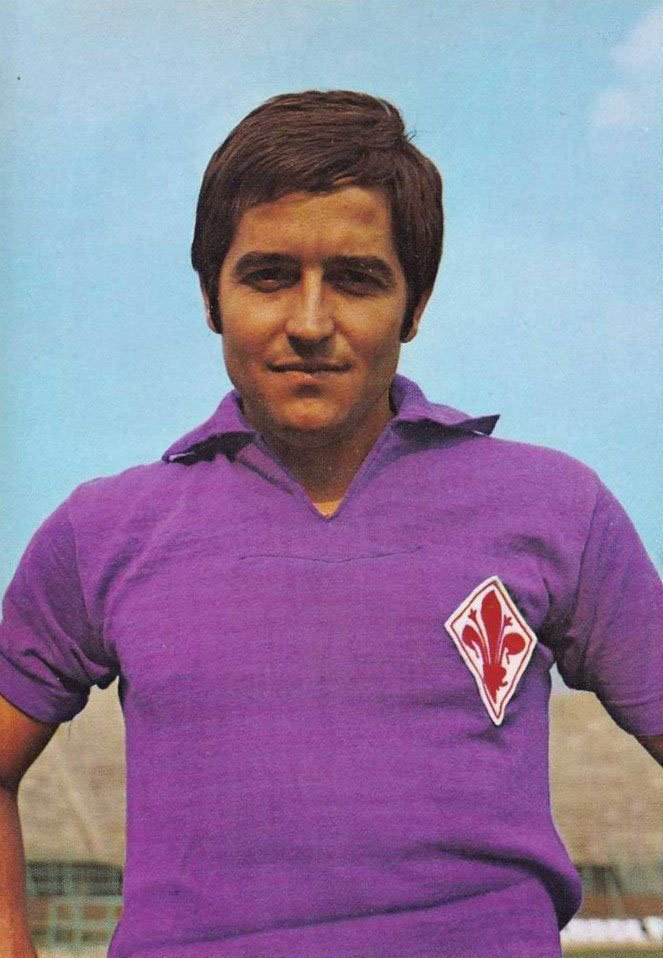

Stadiosport.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo De Sisti, ex centrocampista di Roma e Fiorentina negli anni ’60 e ’70, nonché Campione d’Europa nel 1968 e vice Campione del Mondo nel 1970 con la maglia dell’Italia e vincitore di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Mitropa Cup e 1 Coppa delle Fiere

Lei ha giocato nei primi anni a Roma con Schiaffino. È stato importante potersi allenare con un campione come lui?

“Direi che è stato fondamentale questo rapporto con un campione, in attività da molti anni e un giovanotto di 17/18 anni, con tanta voglia di poter imparare, come me. Dalle movenze e dalle intuizioni, dal sapere del ruolo di centrocampista di questo campionissimo, vedevo un modello da imitare. Ho avuto la fortuna che Schiaffino, fosse una persona molto disponibile a darmi dei consigli, i quali mi sono stati utili, soprattutto sul senso dell’intercettazione, con l’intuizione del passaggio avversario. Ho fatto tesoro di tutto ciò e infatti nel corso della carriera sono riuscito, ad intercettare, molti palloni. Lui mi diceva, che io ero un allievo che aveva i requisiti per imparare e la volontà per farlo”.

Dopo una prima esperienza alla Roma, c’è il passaggio in maglia viola e con una squadra soprannominata “Fiorentina ye ye”, vincete uno scudetto. Qual è stato l’apporto dei calciatori più esperti come lei, Maraschi e Amarildo e quale contributo hanno dato i giovani come Chiarugi, Merlo, Ferrante ecc?

“Da una parte è sembrato un lavoro di cesello, fatto dalla Fiorentina e da chi lavorava nell’ambito tecnico. Prima Chiappella e Pandolfini avevano pescato dal settore giovanile e allestendo pian piano dei ragazzi, facendoli crescere, i vari Chiarugi, Merlo, Esposito ecc. Era una squadra discretamente giovane, in cui alcuni reparti, militavano calciatori come Maraschi, con un grande fiuto del gol, coriaceo e scattante. C’era anche un grande brasiliano come Amarildo, il quale era capace di abbellire e rendere imprevedibile la manovra ben articolata, da parte di tutta la squadra. Venne anche acquistato Rizzo, che io già conoscevo fin dai tempi della Nazionale giovanile e segnò reti importanti, in momenti decisivi. C’era una programmazione, fatta in funzione di ottenere risultati futuri. Cercavano un regista giovane e quindi mi acquistarono dalla Roma. In quel momento a Roma ci fu la colletta del Sistina, la società giallorossa aveva problemi economici e noi salimmo sul palco in rappresentanza della squadra, all’epoca allenata da Lorenzo, cercando aiuto in chi voleva sostenerci. Guadagniamo una cifra importante, adatta a soddisfare le esigenze, infatti in quel momento noi non fummo pagati, ma i nostri stipendi erano dilazionati nel tempo. Lì abbiamo dato dimostrazione di attaccamento, ma la Roma aveva bisogno di far cassa e per questo, venni ceduto alla Fiorentina. Arrivato in città capì subito l’amore di quei tifosi, che mi avrebbero adorato. Ho pensato solamente a ripagare la fiducia in me. Sono stati fondamentali sia i giovani, vogliosi di mettersi in evidenza, ma anche i calciatori più esperti. Il tutto è stato celebrato, nel 1969, con la conquista dello Scudetto”.

Cosa è mancato alla Fiorentina l’anno dopo?

“Forse non eravamo pronti a vincere quello scudetto. Non avevamo l’esperienza per mantenere e migliorare attraverso la Coppa dei Campioni. Infatti l’anno successivo, arrivammo quinti in campionato, già lì non era più un momento felice”.

Come descriverebbe un allenatore come Pesaola?

“Sapeva il fatto suo, aveva la sua esperienza, conoscitore di calcio e inoltre era un discreto psicologo. Grande capacità nel valutare i momenti. Era intelligente e furbo e sapeva come prendere i calciatori per farli rendere al meglio. Molto sveglio, dalla panchina responsabilizzava i suoi calciatori. Anche Liedholm era capace di fare così. Pesaola l’anno seguente andò via, perché doveva curare affari a Napoli ed era preso da impegni di lavoro”.

Fu giusto lasciare a casa Chiarugi nella delicatissima trasferta di Glasgow ?

“A Glasgow, non ci fu una prestazione indimenticabile. Non era il problema di uno, lì fu un problema di molti. Nessuno riusciva a fermare Johnstone, la famosa ala destra. Tecnicamente, non si fa bene quando si rinuncia ad un calciatore forte, Chiarugi dava l’imprevedibilità all’attacco della Fiorentina. Non ricordo, però, perché non venne portato “.

Ricorda la sua prima convocazione in Nazionale A? Cosa si prova? Chi l’avvisò della convocazione? I suoi genitori come la presero ?

“Parliamo di sensazioni positive. Si tratta dell’ambizione di un giovane che vuole giocare a calcio, partendo dai settori giovanili. In casa erano tutti tifosi della Roma e io non potevo nascere diversamente. Mi ricordo la prima volta, che mio padre mi portò alla stadio Olimpico e io sognavo di giocare in quello stadio. Lui mi accompagnava anche agli allenamenti con la prima squadra alle 3 Fontane i primi tempi, ed era felice ed orgoglioso, come tutti in famiglia, anche mia sorella lo era . Venni convocato, per la prima volta nella Nazionale A a 24 anni, non ero proprio giovane. Vincemmo e feci una partita di globale sufficienza. Ricordo anche che qualche giorno dopo il mio esordio in Nazionale nacque la mia prima figlia. Le emozioni che si provano sono indescrivibili. Quando fui nomitato, ambasciatore di Fair-Play per conto della Federazione, auguravo ai giovani di provare le sensazioni dell’ascoltare e di cantare in campo, l’inno Italiano, durante una partita Internazionale. Con il fischio d’inizio, ovviamente bisogna scrollarsi l’emozione di dosso. Io ovviamente, prendevo come esempio Italia-Germania 4-3, il mio punto più alto”.

La Jugoslavia che affrontammo nella doppia finale, era talmente forte, che venivano chiamati, i brasiliani d’Europa. Ha mai avuto paura di perdere contro di loro?

“Ma no, io sono entrato in campo con un certo disincanto. Facevo parte di quei 5 che Valcareggi cambiò, tra la prima e la seconda partita. La prima sfida era stata sofferta, presa per i capelli, quindi lui cambiò, non solo a causa della fatica accumulata, ma anche per modificare qualcosa in campo. Con Džajić loro fecero faville, ma tutta la squadra era tecnicamente molto dotata e arrivavano, con discreta facilità nella nostra zona difensiva. Un pò di preoccupazione c’era, bisognava rispettare l’avversario, però si doveva pensare positivo per cercare di limitarli. In primis si segue, in parte quello che dice l’allenatore, in secundis sei tu ad esprimerti. I calciatori non sono schematizzati, se hai voglia di dribblare lo fai e se devi fare un passaggio lo fai. Noi eravamo abbastanza consapevoli. Uno dei segreti di quella sfida fu, da parte di Valcareggi, l’utilizzare Rosato, uno dei nuovi subentrati come frangiflutti, davanti la difesa. Egli comincio sul centrodestra, per forzare in qualche modo la zona di Džajić, consentendo ai centrocampisti di fare il loro lavoro. Loro rimanevano i brasiliani d’Europa, ma noi li intercettavamo sempre”.

Lei vinse il titolo di campione d’Europa nella sua città, non è facile , basti ricordare Italia 90. se potesse fare delle percentuali. Che percentuale di fortuna da agli azzurri da 1 a 100? Insomma fu più la vostra bravura, o ci mise la mano anche la dea bendata?

“La componente fortuna ti deve accompagnare, magari può capitare di arrivare in area, a dieci metri dalla porta, tiriare, spiazzare il portiere, però colpire l’avversario su qualunque parte del corpo, non riuscendo a segnare. Queste sono cose che possono succedere. Certamente facemmo delle belle prestazione, ci fu la reazione e la gente ci aiutò. La fiaccolata finale fu uno spettacolo. Ricordo che, noi eravamo in ritiro a Fiuggi, al centro di pugilato, dove c’era la zona del golf. In quei giorni antecedenti alla finale, non sapevo di dover giocare, appena lo seppi andai subito a procurare i biglietti ai miei parenti, ne recuperai circa 25. Allo stadio c’erano mia moglie, i miei genitori, mia sorella, cugini e zii. Fu un bel trionfo”.

Secondo lei, Valcareggi era più selezionatore o più allenatore?

“Ma sai, tutti gli allenatori che sono cresciuti all’interno della Federazione, hanno avuto sempre cultura di grande rispetto e di non invadenza con essa. Successivamente, ci sono stati allenatori che pretendevano qualche ritiro in più. Le società erano scettiche anche a concedere i calciatorialla Nazionale. Valcareggi era abituato al momento e alle esigenze, però era aperto e non aveva mezze misure, se doveva dire qualcosa, la diceva con la bontà che lo contraddistingueva. Certamente era più selezionatore, ma se arrivi a vincere un Europeo, non sei solo quello. Valcareggi mi ha fatto giocare molto ai Mondiali del 1970 in Messico. Mio padre mi diceva sempre, di pormi degli obiettivi e di raggiungerli con il massimo impegno, senza però dimenticarsi di chi stava peggio di me. Questo mi è servito, soprattutto come forma di rispetto nei confronti di tutti. Però come disse un saggio: “Consapevole dei miei difetti, ma sono convinto di non vivere in un mondo di giganti”. Magari potevo non eccellere in qualcosa, ma sono talmente bravo che posso fregarti”.

Lei ha giocato, sia con Albertosi, che Zoff (in Nazionale), secondo lei tra i due, chi è il più forte?

“Zoff ha vinto anche il Mondiale. Certamente vanno analizzate prestazioni e titoli. Io ho giocato con Albertosi anche in un club e ho avuto modo di apprezzarlo, vedendolo allenare, magari questo ti fa avere maggiore simpatia verso di lui. Erano entrambi, due grandi portieri e lo hanno dimostrato nel corso del tempo. E’ difficile scegliere tra i due”.

Senza i tempi supplementari con la Germania, l’Italia avrebbe potuto battere il Brasile di Pelé?

“Pelé qualche anno dopo, definì quel Brasile il più forte di tutti i tempi. Io non so se sia vero, ma certamente il risultato finale ha lasciato degli strascichi di discussione. Certamente in campo la condizione psico-fisica non era adeguata, magari si pensava di fare qualcosa, ma le gambe non lo permettevano. Anche le idee scadono ed è stato un qualcosa di collettivo. Noi per esempio, non abbiamo mai considerato che , prima della partita del “Secolo”, Italia-Germania 4-3, i tedeschi disputarono i tempi supplementari, quindi certe volte le emozioni non ci fanno analizzare quello che fanno anche gli altri. Con il Brasile resistemmo 70 minuti, poi crollammo al gol di Gérson, dopo potevano farne anche sei e non quattro. “.

Baratterebbe, Italia – Germania 4 – 3, per uno scudetto vinto con la maglia della Roma? In campo ovviamente.

“La risonanza che ha avuto quella partita è Mondiale. Basti pensare che nel 50° anniversario, siamo stati invitati dall’ambasciata messicana a Roma. Qualitativamente non fu così bella, ma sul piano emozionale sicuramente lo fu ed è ancora catalogata, a 50 anni di distanza, come la partita più bella. Per me, sicuramente si tratta del punto più alto. Io sono tifoso della Roma e della Fiorentina. Quando però lo dico, scontento qualcuno, certamente non avrò mai il suffragio universale di tutti i tifosi. Però a me basta essere nella Hall of Fame di entrambe le squadre. E’ un successo essere stimato, da entrambe queste società, che io ho amato. Fosse stato per me, sarei stato contemporaneamente in entrambi i posti. Se da 22 a 31 anni, nel periodo di carriera migliore, di un calciatore anni fa, giocavo alla Fiorentina, era logico che se avevo delle qualità e fortuna, in maglia viola avrei fatto meglio e sarei cresciuto. Alla Roma avevo fatto intravedere qualcosa e avrei potuto rimanere più, del periodo in cui sono rimasto. All’epoca ci fu quella questione economica e oltre a me furono ceduti Schnellinger e Cudicini. Con la Roma il massimo del risultato ottenuto, è stato un terzo posto con Liedholm. Nel momento migliore della mia carriera non ho potuto giocare in maglia giallorossa”.

Lei è riuscito a ritagliarsi un posto tra questi due colleghi (Mazzola e Rivera) osannati da tutti, secondo lei perché?

“Modestamente ero tra i migliori centrocampisti che circolavano in Italia, quindi era anche normale che fossi inserito nel gruppo. Però, quando non giocavo bene venivo tolto. Nella concezione del calcio di Valcareggi, c’era questo modo di giocare, il quale prevedeva due marcatori, un libero, un terzo fluidificante, che era Facchetti, un centrocampista-incontrista che era Mario Bertini, un centrocampista di ricucitura e ragionamento che ero io, con un altro centrocampista più libero di inventare. Nella fase offensiva, c’erano due attaccanti, più una grandissima ala, come Domenghini, il quale dava un grandissimo contributo. Bisognava avere equilibrio in tutte le zone del campo. Ovviamente, io non mi mettevo in competizioni con quei 2, ma sicuramente il mio rendimento doveva essere alto e beneficiavo delle scelte di Valcareggi. Dopo la seconda partita che giocai, con la maglia della Nazionale in Svizzera, venni retrocesso in lista d’attesa, non ebbero subito la folgorazione, appena mi videro giocare. Ero un ragazzo di rendimento e regolarista, facevo sempre la prestazione. Stavo bene con tutti in campo, cercavo di intercettare i palloni e di aiutare il lavoro dei difensori. Io sono un uomo squadra, vado d’accordo con tutti, anche per motivi di comunicabilità con il gruppo. Poi ovviamente, quando c’era da stare per i fatti propri, lo facevo anche io. La squadra dei Mondiale del 1970, aveva carattere, nata sulle ceneri della guerra aveva fame e comprese, le fatiche con cui facevano i conti i genitori e i parenti per vivere. Non era certamente il periodo del benessere. “.

Lei oggi viene ricordato grazie alla tecnica, alla calma e alla lucidità in campo. Come fa un calciatore ad allenare queste doti?

“Credo che la capacità di stare in campo viene sia dalle doti naturali, ma anche dall’esercizio, come diceva Schiaffino. Mi ripeteva che, quando affrontavo un avversario, il quale gravitava sulla fascia, bisognava carpirlo al volo, girare la testa come radar e vedere dove stava la porta, ma osservare anche la posizione dei compagni. Questo in fase difensiva. “Bisogna guardare in faccia il portatore di palla avversario, se lui per caso alza gli occhi e incrocia il tuoi, nove volte su dieci sbaglia il passaggio, il quale tu sei capace d’intercettare”. Sono riuscito ad intercettare tanti passaggi così. Quando facemmo una squadra di calcetto, con alcuni ex calciatori della Roma e giocavamo nel vari circoli sportivi, tutti notavano questa mia capacità d’intercettazione. Ringrazio Gesù per la carriera che ho fatto. Dal punto di vista tattico e come lettura della partita, durante il mio periodo di calciatore, sono stato uno dei più forti”.

Baglini senza dir nulla al diretto interessato, vendette Albertosi al Cagliari, se avesse ceduto lei al posto di Ricky, ci sarebbe andato in Sardegna?

“Sono finiti quei tempi. All’epoca a Roma si diceva che, se uno non si fosse comportato bene, veniva mandato in Sardegna ed era vista come una sorta di punizione. In realtà la Sardegna è bellissima. La società voleva puntare su Superchi, nell’ambito della valorizzazione e si crearono le dinamiche per la cessione di Albertosi e venne trovata questa soluzione”.

Lei si è mai pentito di aver rifiutato l’Inter?

“No, perché tornai a Roma e riabbracciai la tifoseria che, lasciai in precedenza. Andai via dalla Fiorentina, perché non mi trovavo bene con Radice. Si è trattato del periodo peggiore trascorso a Firenze. Con Radice discussi più di una volta. Non volevo stare in panchina, preferivo stare a casa. Non volevo fare la riserva, in una squadra, nella quale credevo di essere un calciatore valido. La goccia che fece traboccare il vaso accadde quando nacque la mia seconda figlia. Dovevamo giocare a Foggia e io gli chiesi che se non avessi giocato, in caso sarei stato vicino a mia figlia. Lui mi disse che non aveva ancora deciso la formazione. Ricordo che stavo guardando in Tv, un incontro di pugilato di Benvenuti il Sabato sera. Successivamente mi disse che non poteva farmi giocare, ma nel frattempo non mi concesse la cortesia che gli avevo chiesto. Evidentemente voleva danneggiarmi anche in quel modo. Lui mi disse: “Ehi, che vuol dire, io non posso contare su di te?”. Mi girai e risposi: “Guardi che lei non ha capito niente di me, quando sarà costretto a richiamarmi, perché io sono il migliore di tutti qui dentro, capirà di avere torto e quello sarà il giorno del mio trionfo”. Finì così infatti, la settimana successiva giocammo con il Genoa di Mario Corso e ancora una volta non mi fece giocare. Lui preferì far giocare Antognoni che poteva superare facilmente Corso e andare al tiro, piuttosto che me, con il quale poteva essere una lotta pari. Era un’interpretazione tattica che ci poteva anche stare. Ma io comunque avvisai Radice, che avrei parlato con il presidente, perché con lui come allenatore non ci volevo più stare. Il presidente stesso, prese atto della mia situazione e già sui giornali apparve qualcosa, perché qualcuno parlottò. Anche se la rottura definitiva con Radice, ci fu nel momento in cui subii un infortunio, che mi lasciò fuori diverse settimane. Le società della A si fecero sentire, mi contattò Sandro Mazzola, mio ottimo amico, per conto dell’Inter. Mi offrì una Mercedes da utilizzare, una villa in cui abitare e un ingaggio superiore, rispetto a quello che percepivo a Firenze. Io gli chiesi una settimana di tempo per decidere, ma nel frattempo venni contattato da Camillo Anastasi, segretario della Roma di Anzalone. Mi chiamò ufficialmente per conto della società giallorossa e voleva incontrarmi. L’idea di tornare nella mia città mi solleticò e rifiutai l’Inter”.

Rocco era un suo grande “estimatore” , il Milan ha mai pensato a lei?

“Altre società si interessarono a me, tra cui proprio il Milan. Ricordo anche che quando, venne esonerato Radice, i tifosi stavano dalla mia parte e no da quella di Radice, che era bravo, ma era arrivato quell’anno lì a Firenze. Io scelsi di tornare alla Roma. La Fiorentina successiva prese Nereo Rocco, per un lavoro di transizione e lui mi chiese dove andavo, perché lui mi avrebbe voluto, con sé ancora a Firenze, anche se poi non rimase a lungo su quella panchina. Io a Roma volevo guadagnare gli stessi soldi di Firenze, non ero uno che guadagnava di più di altri, anche nei momenti in cui potevo essere tra i più bravi. Non avevo nessun commercialista, andavo a trattare e mi stava bene quello che prendevo “.

Da calciatore, c’è mai stato un avversario in Italia o all’estero, che le abbia fatto perdere le staffe?

“No, magari che mi infastidivano marcandomi stretto, trattenendomi per la maglia senza farsi vedere dall’arbitro è capitato, così come anche di subire qualche botta . Trapattoni era difficile da dribblare, per il suo passo breve, mi infastidì , una volta Sogliano a Palermo, in Coppa Italia, proprio all’inizio di quella stagione con Radice. Mi marcò stretto, ma feci una grande partita. Ripetendo quella frase: “Conscio dei miei limiti, ma con la certezza di non vivere in un modo di giganti, so quali sono i mieli limiti. So che non arrivo a fare lanci di 60 metri, al massimo di 30, capisco che di testa non posso prevalere e con il sinistro, seppur giocandoci, non sono bravo come con il destro. Conscio dei miei limiti, entra in gioco la mia intelligenza, superiore alla media, nel calcio. Ricordo che Beckenbauer tentò di fare il furbo in Italia-Germania, tentando di battere una punizione veloce e rasoterra e io misi il piede, presi la palla e l’arbitro mi ammonì. Lui era più forte di me, ma io ero intelligente esattamente come lui”.

Monaco 74, l’Italia si presentò a quel Mondiale da favorita, ma steccò malamente. Contro la Polonia, fu una disfatta, seguirono anni bui. In quella sfida, Valcareggi schierò solo 3 ” messicani “, Facchetti, Burgnich, Mazzola. Secondo lei, si fidò dei ” messicani ” sbagliati?

“Ho troppo rispetto per Valcareggi per mettermi a giudicarlo. Precedentemente eravamo usciti dall’Europeo, perdendo in Belgio, nel Maggio 1972. Quello fu il mio addio, alla Nazionale. Oltre a me già qualcuno era uscito con me dal giro della Nazionale e ricordo che all’epoca i giornali premevano, per convocare qualche juventino. Capello si era già affacciato, così come Causio, dalle precedenti convocazioni. Quel Mondiale fu un fallimento. Sicuramente c’era un’operazione di rinnovamento e chi era rimasto, o era più forte degli altri, o probabilmente aveva agganci più forti”.

Rocca, Boni e Spadoni erano tre splendide realtà per la Roma, purtroppo drammatici incidenti di gioco rovinarono le carriere dei tre. Secondo lei, se non fosse accaduto nulla di grave a questi 3 campioni, quella Roma, avrebbe potuto fare di più in campionato?

“Sicuramente si, soprattutto un calciatore come Rocca che era un fenomeno. Lui avrebbe potuto giocare almeno 100 partite in Nazionale, se non avesse avuto quell’incidente. Anche Spadoni era forte, Boni era un grande lavoratore. Forse tra i tre, era quello che soffrì di meno l’incidenza degli infortuni. Rispetto ad oggi, prima se ti facevi male, era più difficile rientrare. Ad esempio Zaniolo si è rotto due volte il crociato, ma anche Roberto Baggio, con le ginocchia martoriate è tornato e ha mostrato la sua immensa classe. Parlando di quei tre, stiamo parlando di pedine che avrebbero modificato, in meglio il rendimento della Roma. Certamente una squadra sente il peso degli infortuni, se sei costretto a giocare con le seconde linee. Non c’era il mercato aperto come oggi. Noi, durante le feste non andavamo in vacanza, si andava a giocare nel Nord Italia e poi con il treno si tornava di corsa a casa, cercando di trascorrere Natale e Capodanno con la Famiglia. Ricordo che Liedholm allenò Rocca con il muro, per farlo destreggiare e migliorare nei cross con il sinistro. Lui non si sentiva di calciare con quel piede e lo stesso Liedholm gli disse che lui arrivava talmente prima sulla palla, che gli altri non lo predevano e poteva agganciare, la palla con il sinistro e successivamente crossare con il destro. Spadoni mi ricorda molto Foden del Manchester City. Boni, centrocampista sette polmoni”.

Un suo ricordo su Pierino Prati

“Pierino era un attaccante forte. Con il Milan ha avuto, il pregio di giocare con Gianni Rivera, il quale regalava ai suoi attaccanti palloni deliziosi. Pierino era forte di testa e calciava con entrambi i piedi. Con i rossoneri, ha fatto un sacco di gol e ha trionfato insieme ai suoi compagni. Bravo ragazzo, l’ho conosciuto e ho cementato con lui una buona amicizia. A Roma, nella prima stagione, giocò benissimo e fece gol importanti, in quella successiva, non giocò così bene e ci fu anche qualche discussione, sul fatto che non arrivassero tanti palloni giocabili. I veri cannonieri vivono per il gol. Nella Roma c’era Di Bartolomei, bravo con il piede destro, Pierino con il sinistro, entrambi quando c’era da battere la punizione, mi chiedevano di toccargli il pallone e io dicevo sempre che il pallone era uno solo, non potevano calciare entrambi. Ricordo che da Firenze, mi chiamò Ugolini per chiedermi di Prati e io riferì tutto a Pierino. La società pensava di piazzarlo e infatti, poi andò alla Fiorentina”.

Quintini, il vostro portiere, era alto 1.68, oggi una cosa del genere non potrebbe mai accadere. Era cosi esplosivo tra i pali Quintini?

“Si, era una molla. Prima il portiere titolare era Cudicini, successivamente c’è stato Meola e anche lui era alto 1,90 cm. Anticamente, i portieri non erano altissimi, invece da un bel pò di anni, si impone che siano alti almeno 1,90 cm. E’ anche cambiato il modo di giocare, infatti i portieri ora giocano anche con i piedi. Quintini faceva parte di quella squadra di calcetto, di cui le parlavo, insieme e a me, Santarini, Di Bartolomei e Bruno Conti. A Quintini dicevamo che a calcetto le porte erano perfette per lui, se lo diceva uno alto si arrabbiava, se lo dicevamo io o Bruno Conti, lui si metteva a ridere”.

In campo c’erano, Rivera e Mazzola, a dividere gli italiani, alla radio, Ciotti e Ameri, due fuoriclasse nel narrare le vostre gesta, lei per chi ” tifava ” per Ameri o Ciotti?

“Non tifavo per nessuno dei due. Prendevo atto che erano due persone del mestiere, che conoscevano l’argomento e sapevano parlare. Con il tempo sono diventato amico di Sandro Ciotti, perché lui mi invitò a scrivere un libro sulla Roma, che non fu un guadagno commerciale, ma mi diede modo di frequentarlo e successivamente mi invitò a partecipare come opinionista, insieme ad Agroppi, alla Domenica Sportiva e fu una bella esperienza. Ciotti riusciva a parlare velocemente di calcio, infatti aveva giocato e in più aveva grande cultura. Oggi si usa spesso l’espressione, “passaggio sanguinoso”, non credo che a lui piacerebbe. Durante la Domenica Sportiva, ricordo che c’era Tito Stagno il quale era collocato nella parte alta dello studio (infatti curava la trasmissione) e Ciotti era collocato nella parte bassa. Quando Ciotti faceva una domanda, capitava che Tito Stagno gli dicesse di chiudere senza che nemmeno avessi il tempo di rispondere. Lo stesso Tito Stagno, confermava comunque che quelli erano i tempi tecnici della Rai. Quando venni ingaggiato dalle TV private come Telemontecarlo, come interventista rispondevo velocemente alla domande, abituato ai tempi della Rai e ad essere sintetico”.

Beppe Viola, era ironico , Gianni Brera, colto e serafico, quale dei due, secondo lei era più adatto a interagire con voi calciatori?

“Sono stati entrambi utili. Beppe Viola usava il sarcasmo e attraverso le domande faceva intendere delle battute per sdrammatizzare. Brera, ricordo il discorso dell’abatino su Rivera. Lo prese di petto e fece rumore, ovviamente se lo fai con un Pallone d’Oro succede questo, con un ottimo giocatore molto meno. Era molto più determinato, nei giudizi e lasciava poco spazio all’immaginazione e ai doppi sensi. Ha combattuto delle battaglie, facendone quasi una ragione di vita nei suoi articoli. Dovetti aspettare mezzo campionato, dell’anno dello scudetto con la Fiorentina, per leggere sul “Guerin Sportivo”, una frase scritta da lui: “Un bacione a De Sisti”.

Cosa cambia tra l’essere un calciatore e un allenatore come modo di approcciarsi al gruppo?

“Smisi di giocare nel 1979 e nel 1981, a metà stagione subentrai a Carosi, alla guida della Fiorentina. Io mi avvicinai a quei giocatori come Orlandini e Antognoni, con i quali avevo giocato insieme, fino a 7 anni prima. A me non interessava il “lei” o il “tu”, la cosa che mi premeva era il rispetto. Facendo il proprio dovere di calciatori, io li avrei difesi finché avrei potuto. L’approccio è stato buono, ho avuto la fortuna di andare a Firenze, città che mi ha amato. Magari, nei momenti difficili, a causa di qualche risultato altalenante, il pubblico non rumoreggiava e non mi diceva nulla, magari meritandomi in quei momenti, anche delle critiche. Da allenatore, quando credi di aver pensato e preparato bene la partita, poi devi osservare tutti i movimenti in campo. Un conto è guardare il match dalla panchina, un altro dalla tribuna e non è per nulla facile. Io ho avuto la fortuna, di avere avuto come allenatori, Pesaola e Liedholm, i quali mi parlavano della difficoltà nel comunicare con i centrocampisti, o comunque con quei calciatori lontani dalla panchina, per colpa di tutti, i rumori dello stadio. E’ questione di abitudine, poi sei in mano ai tuoi ragazzi. Una squadra si costruisce giorno, dopo giorno in ritiro, ognuno lavora sia per l’altro, ma anche per il bene della squadra. Poi ovviamente contano tattica, comunicazione e qualità dei singoli calciatori”.

Secondo lei, oggi un allenatore in stile Lino Banfi, Oronzo Canà servirebbe come il pane a questo calcio moderno, per renderlo più simpatico e umano, oppure finirebbe nel tritacarne dei media?

“Penso più la seconda opzione. Un allenatore di quel tipo è adatto solo per i film. Quella pellicola è stata di successo e io l’ho rivista tantissime volte. Ricordo che, nel periodo in cui lavoravo per Telemontecarlo andavamo spesso con Roberto Bernabai, a commentare le partite del Lecce allo stadio. Si trattava di una trasferta comoda e se non si dovevano fare le interviste, si tornava presto a casa. In un Lecce-Fiorentina, ci stavamo incamminando verso lo stadio e una persona mi guardava e mi disse che mi riconosceva, ma non riusciva a ricordarsi il mio nome e io stavo al gioco. Bernabai gli disse scherzando, che io fossi Chiarugi, ma lui non si convinse. Ad un certo punto mi disse, che si era ricordato di me, mi aspettavo che dicesse De Sisti, e invece affermò che io ero quello che aveva recitato nel film “L’allenatore nel pallone” con Lino Banfi. Cioè dopo 480 partite in Serie A e quelle nella Nazionale, vengo ricordato per un’apparizione di 10 minuti in un film. Evidentemente o ho recitato da Oscar, oppure ho giocato male da calciatore”.

E’ scoppiata quella polemica legata alla pubblicità di Lino Banfi riguardante il “porca puttena”, lei cosa ne pensa di questa situazione?

“Bisogna valutare il personaggio nella sua interezza. E’ un modo di dire che, può essere visto in maniera arcaica per far ridere. Però bisogna vedere chi te lo dice e in quale contesto. Se uno pensa che Lino Banfi ad esempio, possa fare l’allenatore è un qualcosa che già fa ridere così, poi ovviamente si sa che in Italia ci consideriamo tutti allenatori. Noi siamo orgogliosi della nostra nazione, ma ovviamente se dovessimo analizzare tutto ci metteremmo una vita. Io sono stato anche l’allenatori dei parlamentari e a loro ho espresso il mio pensiero, vale a dire che è il sistema che fa precipitare verso il basso. Non sono tutti scadenti quelli. che intraprendono la carriera politica, purtroppo il sistema è quello, radicato e bisognerebbe rinnovare e riqualificare”.

Una domanda tecnica, il gioco a zona, secondo lei non ha ucciso la poesia del numero 10?

“No, nessun calciatore forte è stato mai limitato da questo. Il regista era considerato un bene di Dio e averlo rendeva contenti, anche quando è cambiata la sua concezione nel calcio. Liedholm diceva che, l’ideale sarebbe stato, avere tre registi, uno in difesa, uno a centrocampo e l’altro in attacco. Liedholm e Pesaola mi davano anche la possibilità di cambiare in campo, anche per le difficoltà comunicative dalla panchina e questo era un riconoscimento, che andava oltre il calciatore o capitano della squadra. Per questo motivo, li porto nel cuore. I calciatori bravi, giocano in qualsiasi dimensione, quelli meno bravi si adattano. Vinicio ci provò con il Napoli e prese 4 gol dalla Juventus e poi accantonò l’idea. Anche Heriberto Herrera, ci provò, senza dare seguito a questo esperimento. Il primo a portare la zona in Italia è stato Liedholm, ma già l’Olanda di Cruijff, ai Mondiali del 1974, oltre a proporre il calcio più bello, tutti facevano tutto, ma l’uomo che ha significato molto, per il calcio giocato e allenato è stato lo stesso Cruijff. Egli creò la scuola olandese al Barcellona e anche Guardiola fa parte di quella scuola. Lo stesso Sacchi in Italia, si è ispirato al calcio dell’Olanda. La costruzione ti porta a rischiare, gli allenatori ci mettono tempo ad addestrare i loro calciatori e bisogna avere bontà nei piedi. Il calciatore forte si trova bene rispetto agli altri, anche per la qualità presenti nei piedi”.

Grazie al computer, Roberto Valentino, ha ricreato le squadre del campionato 1971-72, squadre identiche nelle divise e parecchi giocatori ricostruiti e lei è uno di questi. Il campionato è seguitissimo, soprattutto da molti giovani, secondo lei perché?

“Forse è perché il calcio, come altre esperienze di vita è cambiato. Prima questo sport era molto selettivo, non bastava fare qualche buona partita per essere convocato in Nazionale. Inoltre, c’erano più sentimenti e valori, che generano un senso di nostalgia e i grandi indirizzano, verso una certa attenzione, figli e nipoti a considerare le virtù del passato, non come un ancoraggio, ma un valutare come le persone, hanno lavorato per arrivare in alto e come esse abbiano dato soddisfazioni a tutti. Una volta si poteva compare un appartamento con lo stipendio, oggi quattro palazzi a momenti, così come le macchina, una volta bastava un auto e oggi invece hanno tantissime macchine”.

Luca Meringolo © Stadio Sport

Riproduzione consentita solo previa citazione della fonte Stadiosport.it

Seguici su Telegram

Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.